В условиях глобального энергетического перехода, когда мир стремится к декарбонизации и увеличению доли возобновляемых источников энергии, ключевой задачей становится не только генерация «зеленой» энергии, но и эффективное управление ею. Интеграция нестабильных источников, таких как солнце и ветер, в сочетании с растущим спросом на электричество для тепловых насосов, электромобилей и промышленного производства, требует принципиально новых подходов к балансировке энергосетей. Именно здесь на сцену выходят так называемые «умные» локальные энергетические системы – комплексы, объединяющие генерацию, хранение и потребление энергии под управлением интеллектуальных алгоритмов для достижения максимальной эффективности. Однако внедрение таких систем сопряжено со значительными капиталовложениями, и инвесторам необходимы надежные инструменты для оценки их будущей рентабельности еще на этапе планирования.

Исследователи из Университета Стратклайда в Шотландии представили новый стандартизированный подход к предварительной оценке экономической ценности таких проектов, который позволяет с высокой точностью спрогнозировать их эффективность еще до начала реализации. Суть их работы, проведенной в рамках проекта ERANET SIES2022 и опубликованной в научном журнале Sustainable Energy, Grids and Networks, заключается в создании сложной модели оптимизации, которая имитирует принятие решений в реальном времени. Принципиальное преимущество этого метода в том, что алгоритм, используемый для предварительной оценки, по своей сложности и логике очень близок к тому, который будет управлять реальными активами после их запуска. Это обеспечивает преемственность и позволяет избежать расхождений между теоретическими расчетами и фактической производительностью.

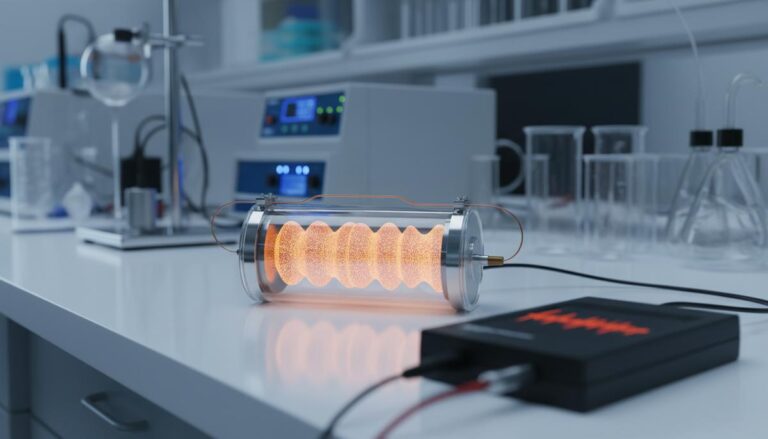

Для демонстрации своего подхода ученые использовали практический пример – модель завода по производству «зеленого» водорода. Эта система включала в себя электролизер мощностью 1 МВт, ветряную турбину, солнечную электростанцию, а также аккумуляторную батарею на 2 МВт·ч и хранилище водорода. Задача умной системы управления состояла в том, чтобы производить необходимое количество водорода с минимальными затратами, гибко маневрируя между доступными источниками энергии. Система должна была решать, когда выгоднее использовать энергию от собственных возобновляемых источников, когда – запасать ее в аккумуляторе, когда – покупать из общей сети по минимальному тарифу, а когда, наоборот, продавать излишки обратно в сеть.

Результаты исследования оказались весьма показательны. Сравнение предложенной модели оптимизации с более простыми, традиционными методами расчета, основанными на фиксированном порядке приоритетов, выявило значительную разницу в прогнозируемых годовых затратах. Упрощенные модели не способны уловить всю выгоду от гибкого управления и дают завышенную оценку расходов, что может привести к необоснованному отказу от перспективного проекта.

Исследователи также проанализировали, как различные факторы влияют на точность прогноза и скорость вычислений. Было установлено, что «горизонт планирования» – период времени, на который алгоритм заглядывает в будущее для принятия оптимального решения на ближайший шаг, – играет ключевую роль. Моделирование с горизонтом в 24 часа оказалось недостаточным для эффективного управления накопителями энергии, в то время как 48-часовой горизонт показал себя как оптимальный компромисс между точностью и вычислительной нагрузкой. Дальнейшее увеличение горизонта не приносило существенного улучшения результатов, но значительно замедляло расчеты.

Кроме того, выяснилось, что для получения реалистичной оценки необходимо учитывать и такие сложные детали, как изменение эффективности оборудования в зависимости от нагрузки, минимально допустимые уровни производства и даже постепенную деградацию аккумуляторов. Игнорирование этих факторов приводит к искажению экономической картины. При этом использование данных прогноза погоды, которые всегда содержат определенную долю погрешности, вместо идеализированных исторических данных делает оценку более применимой к реальным условиям.

Можно сказать, что работа шотландских ученых предлагает практичный и надежный инструмент для инвесторов и инженеров, который позволяет снизить финансовые риски при внедрении сложных энергетических объектов. Этот подход дает возможность еще на бумаге найти баланс между различными компонентами системы, подобрать оптимальную стратегию управления и с уверенностью принимать решения о целесообразности многомиллионных инвестиций в технологии будущего. Это важный шаг на пути к созданию децентрализованных, устойчивых и экономически эффективных энергетических систем, которые станут основой «зеленой» экономики.