Мировая энергетика переживает фундаментальную трансформацию, смещая фокус с гигантских централизованных станций на более гибкие и распределенные источники энергии. В авангарде этого перехода находятся микросети – локальные энергетические системы, которые становятся ключевым элементом интеллектуальных сетей будущего. Недавний комплексный анализ технологического ландшафта, результаты которого опубликованы международной группой ученых в научном журнале Renewable Energy Focus, позволяет оценить текущее состояние, операционные стратегии и траектории развития этих систем, которые обещают кардинально изменить наш подход к производству и потреблению электроэнергии. Прогнозы указывают на взрывной рост этого сектора – ожидается, что к 2027 году его ежегодная мощность и связанные с ней расходы увеличатся в пять раз по сравнению с 2018 годом, что подчеркивает не только научный интерес, но и огромный коммерческий потенциал.

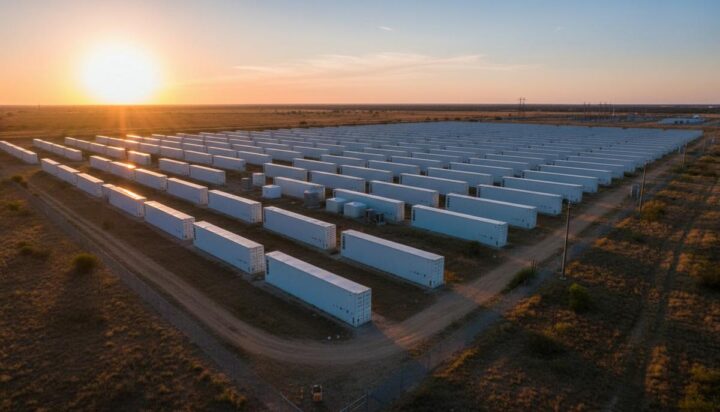

Микросеть, по своей сути – это самодостаточный энергетический «остров», который может работать как подключенным к общей электросети, так и полностью автономно. Она объединяет локальные источники генерации, такие как солнечные панели и ветряные турбины, системы накопления энергии, например, аккумуляторы, и непосредственно потребителей – будь то больница, университетский кампус, промышленное предприятие или удаленный поселок. Такая архитектура решает сразу несколько важнейших задач. Во-первых, она значительно повышает надежность энергоснабжения. В случае аварии в магистральной сети микросеть может мгновенно отсоединиться и продолжить обеспечивать своих потребителей электричеством, что критически важно для объектов с бесперебойными требованиями. Во-вторых, микросети способствуют глубокой интеграции возобновляемых источников энергии, позволяя эффективно использовать энергию солнца и ветра там, где она производится, минимизируя потери при передаче.

История развития микросетей началась в конце 1990-х годов с пионерских проектов, таких как CERTS в США и MICROGRIDS в Европе. Эти инициативы заложили основу для современных концепций, сосредоточившись на решении технических проблем, связанных с бесшовным переходом между островным и сетевым режимами, а также на разработке пассивных стратегий управления. С тех пор технология шагнула далеко вперед, и сегодня успешно реализованы проекты по всему миру. Во Франции это Concept Grid и Nice Grid с интеграцией солнечных панелей и ветропарков. В Африке, где доступ к электроэнергии остается острой проблемой для сотен миллионов людей, изолированные микросети, как на острове Роббен или в проекте Mafate Microgrid, обеспечивают местное население энергией за счет комбинации солнечной генерации, водородных топливных элементов и дизельных генераторов.

Современные микросети представляют собой сложный технологический комплекс, который можно классифицировать по разным признакам. По масштабу они делятся на малые, обслуживающие жилые дома или небольшие поселения, средние – для промышленных зон, и крупные, способные питать целые промышленные комплексы. По типу тока системы могут быть переменного (AC), постоянного (DC) или гибридными. Сети переменного тока легко интегрируются в существующую инфраструктуру, тогда как сети постоянного тока более эффективны для питания современной электроники, светодиодного освещения и зарядки электромобилей, исключая лишние этапы преобразования энергии. Гибридные системы стремятся объединить преимущества обоих подходов. «Мозгом» любой микросети является ее система управления. Она должна в реальном времени координировать работу множества распределенных генераторов, накопителей и нагрузок. Существуют три основных подхода к управлению: централизованный, где единый контроллер принимает все решения; децентрализованный, где каждый элемент системы действует автономно на основе локальных данных; и распределенный, который представляет собой компромисс, позволяя локальным контроллерам обмениваться информацией и координировать свои действия. В последние годы все большую роль в управлении микросетями играет искусственный интеллект, который помогает оптимизировать потоки энергии и повышать общую стабильность системы.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, широкое внедрение микросетей сталкивается с рядом серьезных барьеров. Одна из главных технических проблем – обеспечение стабильности. В отличие от традиционных энергосистем с их массивными вращающимися турбинами, обладающими большой инерцией, микросети с высокой долей возобновляемых источников более уязвимы к резким изменениям нагрузки или генерации. Это требует разработки сложных алгоритмов управления и внедрения таких технологий, как «виртуальная инерция». Другие вызовы включают защиту от коротких замыканий, управление двунаправленными потоками мощности и обеспечение кибербезопасности. Экономические барьеры связаны с высокой первоначальной стоимостью систем накопления энергии и интеллектуальных систем управления. Регуляторные препятствия также играют важную роль – законодательство многих стран до сих пор ориентировано на централизованную модель энергетики и не имеет четких правил для функционирования, подключения и рыночного взаимодействия микросетей.

Будущее микросетей связано с решением этих проблем и дальнейшим технологическим развитием. Исследователи активно работают над созданием систем «plug-and-play», которые позволят легко добавлять новые источники энергии и нагрузки. Огромный потенциал кроется в интеграции микросетей с растущим парком электромобилей, которые могут выступать в роли мобильных накопителей энергии. Развитие универсальных стандартов и протоколов связи необходимо для обеспечения слаженной работы кластеров из нескольких микросетей. В конечном счете, будущие энергосистемы могут представлять собой глобальную сеть взаимосвязанных микросетей, способных эффективно управлять производством и потреблением энергии на всех уровнях. Преодолев существующие барьеры, микросети могут стать не просто дополнением, а фундаментальной основой для более надежной, устойчивой и децентрализованной энергетики XXI века.